【基礎知識】投資信託の隠れコストとは?手数料の調べ方について解説

投資信託の手数料に「隠れコスト」があるって聞いたんだけど、これって僕が買ってるeMAXIS Slimにもあるの?

今回は投資信託の手数料にスポットを当てて解説していくね!

今回は投資信託の隠れコストとは?手数料の調べ方について解説します。

2024年から始まった新NISAを機に、投資に興味を持ち始めた方も多いかと思います。

投資初心者におすすめなのが、投資信託を使ったインデックス投資です。

そんな投資信託と切っても切り離せないのが手数料であり、この手数料は運用成績にも大きく影響します。

つまり手数料は、投資信託の良し悪しを判断するための重要な要素というわけです。

手数料の中身を理解できれば単におすすめされたからという理由ではなく、根拠のある投資信託選びに繋げられると思います。

では投資信託の主な手数料は4つありますので、1つずつ解説していきます。

- 投資信託の手数料

- 手数料の調べ方

投資信託の手数料

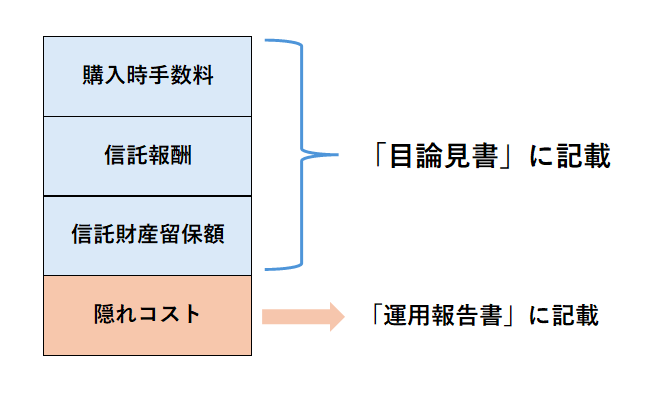

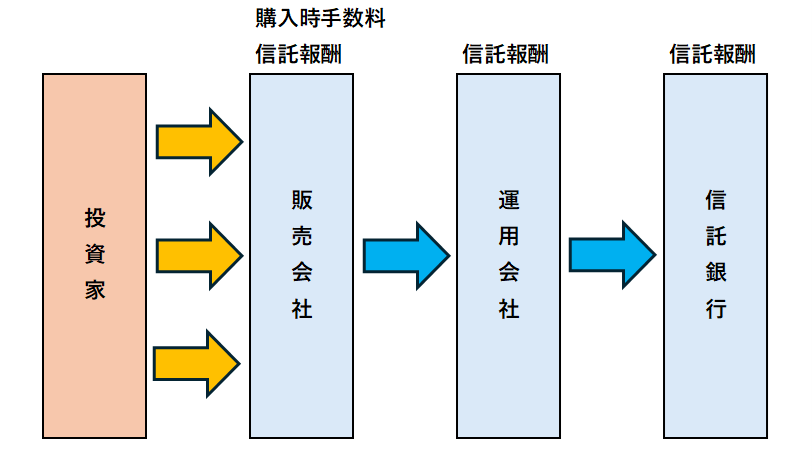

下図の通り、投資信託の主な手数料は4つです。

- 購入時手数料

- 信託報酬

- 信託財産留保額

- 隠れコスト

隠れコストについては後で解説しますので、まずは「購入時手数料」「信託財産留保額」「信託報酬」の3つについて見ていきましょう。

購入時手数料

1つ目は、購入時手数料です。

購入時手数料とは投資信託を購入する際、販売会社に支払う手数料のことです。

特に投資初心者の人は「ノーロード」と言われる無手数料の投資信託を選ぶことをおすすめします。

ちなみに同じ投資信託を購入する場合でも、販売会社によって購入手数料が異なることがあります。

証券会社選びも重要なので、最後におすすめの証券会社も紹介します。

信託報酬

2つ目は信託報酬です。

信託報酬とは、運用期間中(投資信託の保有期間中)に信託財産から、日々差し引かれる手数料です。

信託報酬の計算方法は下記の通りです。

1万口当たりの信託報酬 : 保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (保有日数/ 365)

数字を当てはめたほうがイメージしやすいと思いますので、信託報酬の計算例を見てみましょう。

- 保有期間中の平均基準価額:10,000円

- 信託報酬:0.1%

- 保有日数:365日

10,000円×0.1%×(365÷365)=10円(1万口当たりの信託報酬)

信託報酬は投資信託を保有している間かかり続けるので、リターンを低下させる大きな原因になるため特に注意が必要です。

信託財産留保額

3つ目は信託財産留保額です。

信託財産留保額とは投資信託を解約する際、投資家が支払うコストのことです。

信託財産留保額は解約時に別途支払うのではなく、自動的に解約代金から引かれます。

信託財産留保額の計算方法は下記の通りです。

1万口あたりの信託財産留保額:換金時の基準価額×信託財産留保額(%)

先ほどの信託報酬と同じように数字を当てはめて見てみましょう。

- 換金時の基準価額:10,000円

- 1万口あたりの信託財産留保額:0.3%

- 解約口数:100万口

10,000円×0.3%=30円(1万口あたりの信託財産留保額)

30円×100万口÷1万口=3,000円(信託財産留保額)

信託財産留保額は少し特殊なコストです。

投資信託は株式や債券の集まりですが、解約する人がいると一部を換金する場合があります。

投資信託を保有し続けている人に、その手数料を支払わせるのは不公平という考えで、信託財産留保額があります。

そのため信託財産留保額は投資信託に戻るというわけです。

手数料の行き先

上記3つの手数料の行き先についても見てみましょう。

投資信託がどのように運営されているのか裏側が少しわかると思います。

投資信託には販売会社、運用会社、信託銀行という3つの会社が関わっており、図にすると下記のようなイメージです。

- 販売会社 → 事務管理

- 運用会社 → 投資信託の運用

- 信託銀行 → 資産管理

例えば楽天証券やSBI証券が販売会社にあたり、私たち投資家が接する会社です。

私たちのような個人投資家が接する機会はほぼありませんが、運用会社と信託銀行についても簡単に触れておきましょう。

運用会社は投資信託を実際に作って運用している会社、信託銀行は運用会社の指示に従って投資信託の売買や管理をしている会社です。

上図の通り、信託報酬は「販売会社」「運用会社」「信託銀行」の3社で分配し、購入時手数料は「販売会社」が受け取ります。

対面販売などで信託報酬や購入時手数料の高い投資信託をおすすめしてくる裏側(理由)が少しわかったのではないでしょうか。

そうです。手数料の高い商品を買っても私たちの懐が潤うどころか、自分のポケットに手を突っ込まれている状態というわけです。

手数料の高い投資信託を買わないようにするためのポイントは、他の商品と比較することです。

確かに手数料は投資信託を運営するのに必要ですが、適正なのか自分で判断できるようになると一生役に立つスキルになります。

交付目論見書

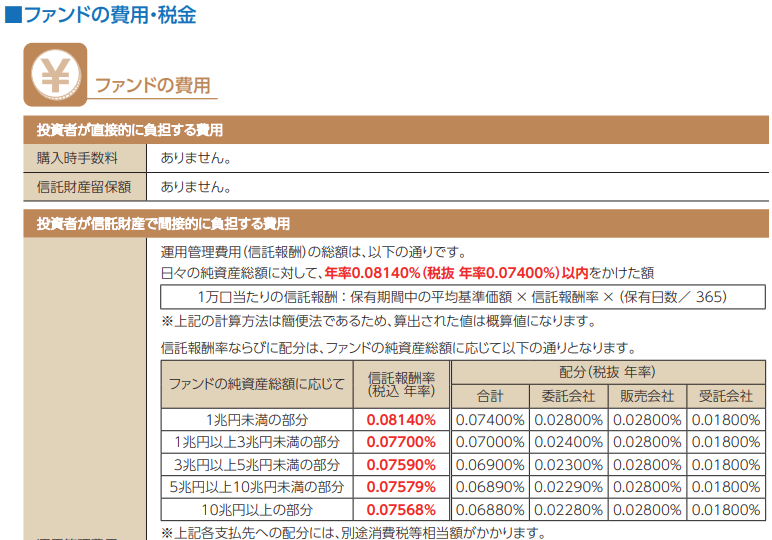

ここまで解説してきた3つの手数料は、交付目論見書で確認できますので実際に見ていきましょう。

優良投資信託の一つでもあるeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の交付目論見書を使って解説します。

- 購入時手数料:ありません。

- 信託財産留保額:ありません。

- 信託報酬:年率0.08140%(税抜 年率0.07400%)以内

まずこの投資信託では「購入時手数料」「信託財産留保額」はないことがわかります。

そして少し下に目をやると信託報酬は、年率0.08140%(税抜 年率0.07400%)以内 と赤字で書かれています。

さらに下に読み進めていくと、「委託会社」「販売会社」「受託会社」に何%ずつ配分されているかわかる表があります。

ちなみに受託会社は信託銀行のことです。

今回紹介したeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の場合、ファンドの純資産総額に応じて信託報酬率も下がっていくこともわかります。

投資信託の「購入時手数料」「信託財産留保額」「信託報酬」の3つの手数料が知りたい場合は、交付目論見書を確認してみましょう。

隠れコスト

4つ目の手数料である隠れコストについて見ていきます。

確認方法は意外と簡単なので、安心してください。

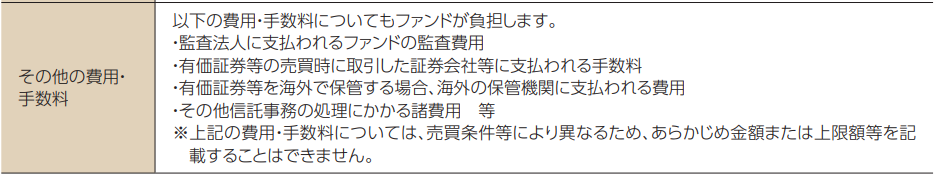

先ほど確認したeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の交付目論見書には、下記のような内容が書かれています。

要約すると売買委託手数料、保管費用、監査費用などの諸費用がかかると書かれており、これがいわゆる隠れコストです。

なぜこれらの費用が隠れコストと言われるのかと言うと、運用をしてみないと確定しない費用だからです。

なので投資信託の説明書である交付目論見書には、具体的数字を記載できないというわけです。

ではどのように確認したらいいかというと、交付運用報告書で確認することができます。

投資信託の資料は交付目論見書と交付運用報告書の大きく分けて2種類あり、それぞれの違いは以下の通りです。

- 交付目論見書:投資信託の説明書

- 交付運用報告書:投資信託の運用レポート

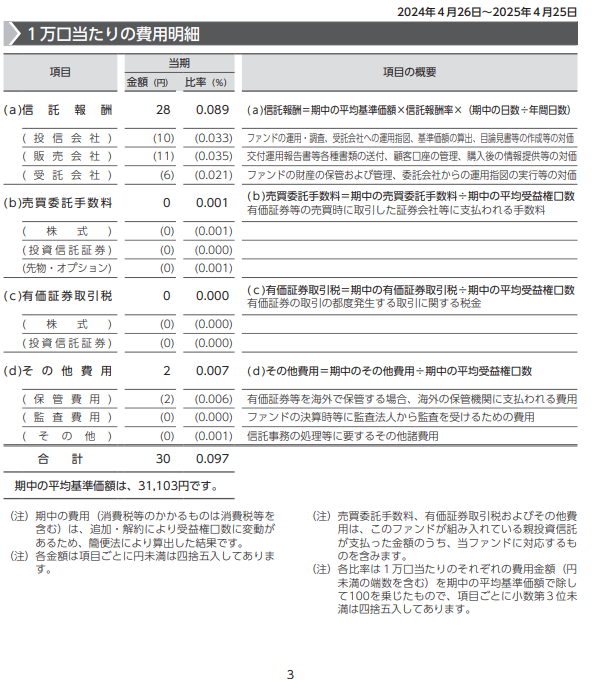

下記がeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の交付運用報告書で、「1万口当たりの費用明細」 という欄に隠れコストが記載されています。

(a)は先ほど交付目論見書で確認した信託報酬なので問題ないと思います。

しかし交付運用報告書では (b)売買委託手数料、 (c)有価証券取引税、 (d)その他費用の3つが追加されています。

これを見ると今期の隠れコストは、 売買委託手数料 0.001%とその他費用 0.007%を合わせた0.008%だとわかります。

信託報酬と隠れコストを合わせた実質コストは、0.097%(0.089%+0.008%)となるわけです。

おすすめの証券会社

今回は投資信託の手数料をメインに解説してきましたが、購入時手数料のパートでもお伝えした通り証券会社選びは非常に重要です。

投資初心者の人、これから本格的に投資をしたいと考えている人どちらにもおすすめできるのが楽天証券とSBI証券です。

【おすすめ証券会社】

- 投資先が豊富である

- 取引手数料が抑えられる

- 「三井住友カード(NL)」で積立投資ができる

- 「住信SBIネット銀行」との連携が便利でお得

- Vポイントが使える・貯まる

- 単元未満株の取引が便利

まだ口座を持っていない人は、口座開設からスタートしてみましょう。

まとめ

今回は投資信託の隠れコストとは?手数料の調べ方について解説しました。

- 投資信託の手数料

- 隠れコスト

- おすすめの証券会社

投資信託の手数料は、リターンに大きく影響する要素なので重要です。

しかし今回紹介した実質コストは年によって微妙に変わることもあるので、実質コストで一気一憂するのはおすすめしません。

優良な投資信託を買った後は売ったり買ったりを繰り返すのではなく、長期で持ち続けていく方が結果的に果実を得られる可能性が高いと思います。

手数料の仕組みを理解し、優良な投資信託選びに繋げてもらえたらと思います。

別の記事ではおすすめの投資信託も紹介していますので、そちらも覗いてみてください。

以上、本記事が少しでも参考になれば幸いです。

出典:

出典:

出典:

出典: 出典:

出典: