【5W1H】住民税の基礎知識!わからないを卒業しよう

毎月お給料から住民税が引かれてるんだけ、どんな税金なのかよくわかってないだよね…

住民税はふるさと納税とか保育料とも関係しているから、知っておいて損はないと思うよ!

今回は住民税の基礎知識について解説します。

会社員の人は毎月の給料から差し引かれていますし、個人事業主の人は自分で納税しています。

ある意味「住民税」は身近な税金の一つであり、日本で暮らす以上避けては通れません。

少しでも退屈にならないように「5W1H」形式で進めていきますので、この機会に「わからない」を卒業しましょう。

- 住民税の基礎知識

- 住民税と副業の関係

- 住民税と保育料の関係

- 住民税とふるさと納税の関係

そもそも住民税とは

本題に入る前に住民税とは何なのか簡単に触れておきたいと思います。

都道府県や市区町村は様々な行政サービスを行っており、教育、福祉、ゴミ処理、消防・救急など私たちの生活に身近なものが多々あります。

これらの行政サービスを行うにはお金が必要なので、その地域に住む人たちが少しずつ負担しているというわけです。

会費などをイメージしてもらえれば良いと思います。

住民税の「When(いつ)」

住民税は何月何日に住所がある市町村に払うのか

住民税は1月1日時点に住んでいるもしくは、住んでいた市町村に払うことになります。

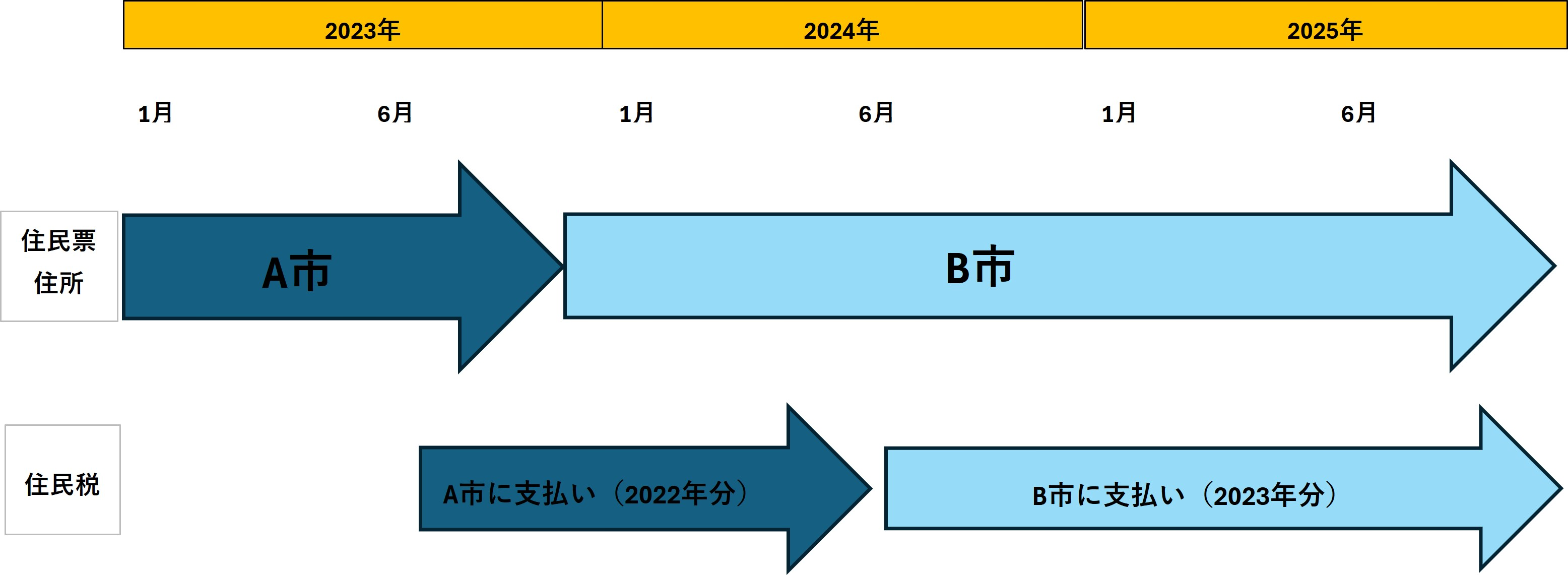

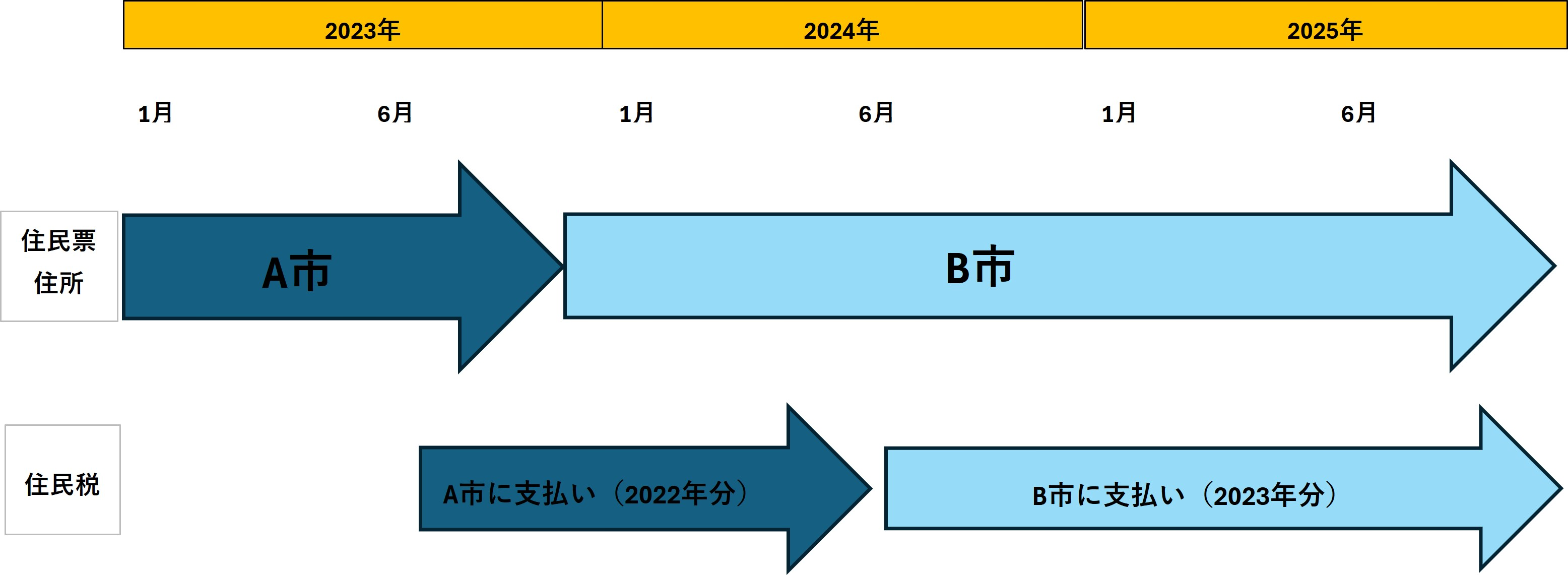

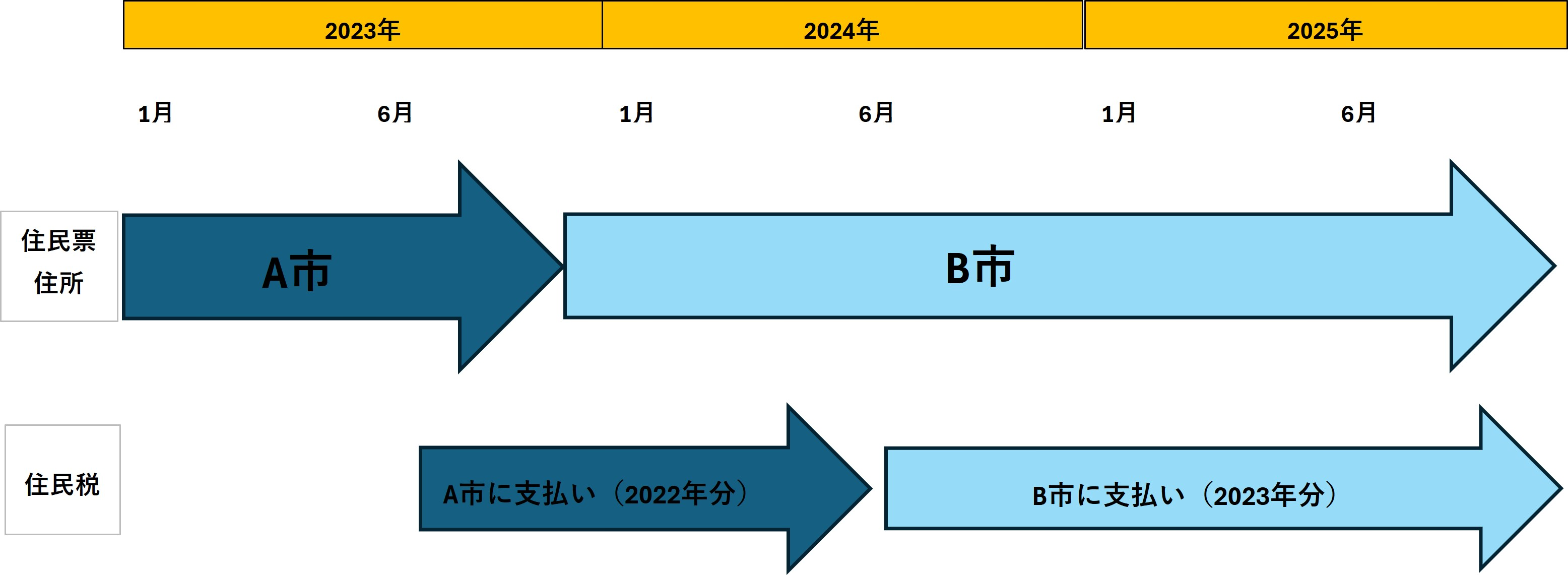

例えばA市からB市に引っ越した場合、下記のようになります。

2023年1月1日時点の住所がA市なので、2023年6月~2024年5月までの支払いはA市に支払います。

そして2024年1月1日時点の住所はB市に引っ越しているので、2024年6月以降はB市に支払います。

つまり住民税の支払先は1月1日が基準になっていることを知っておきましょう。

いま払っている住民税はいつの分なのか

意外と知らない人が多いのですが、いま支払っている住民税は昨年の所得に対して計算され時差で支払いを行っています。

先ほどの図をもう一度見てみましょう。

引退したスポーツ選手が住民税の支払いに追われて大変という話を聞いたことがある人もいるかと思いますが、理由は時差で支払いを行っているためです。

スポーツ選手に限らず、退職や育休予定の会社員も翌年に住民税を支払う必要があることを覚えておきましょう。

住民税を自分で払う場合、何回に分けて払うことができるのか

住民税は「特別徴収」または「普通徴収」のいずれかの方法で納付します。

会社員は「特別徴収」で住民税を納付しています。

毎月の給与から住民税を天引きされていますので、給与明細を確認してみましょう。

ちなみに会社は特別徴収義務者という立場で住民税を徴収しているだけで、何の得もありません。それどころか業務は増えているのである意味可哀そうな立場ともいえます。

一方で個人事業主は「普通徴収」で住民税を納付するのが一般的です。

会社員は毎月納めているのに対して、個人事業主は一括または4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納付しています。

会社員は何もしなくても勝手に給与から天引きされるので、そこまで意識したことない人もいるかと思います。

しかし副業などで「普通徴収」とした場合、会社員とは支払い方法が変わる点をおさえておきましょう。

住民税の「Where(どこで)」

住民税はどこに払うのか

住民税は都道府県や市区町村に払う税金です。

都道府県や市区町村は教育、福祉、ゴミ処理、消防・救急など様々な行政サービスを行っており、それらの運営に充てられています。

先ほど解説した通り、引越しによって住民税の支払先が変わるのもそのためです。

住民税の「Who(だれが)」

住民税は誰が計算するのか

住民税は会社員、個人事業主で違いはなく市区町村が計算しています。

6月頃に住民税決定通知書が発行されます。

内容としては住民税額とその算出基準となった所得や控除の金額が記載されています。

ちなみに会社員など給与所得のみの人は「市民税・県民税特別徴収税額決定通知書」、個人事業主などは「市民税・県民税税額決定通知書」が正式名称です。

住民税の「What(なにを)」

住民税の税率は何%か

住民税の税率は10%が基本です。

ちなみに所得税は以下のように税率が人によって変わります。

出典:国税庁 – 所得税の税率

住民税の税率が違う市区町村があると聞いたことがある人もいるかもしれません。

確かに住民税の税率が微妙に違う自治体も存在します。

- 兵庫県豊岡市・・・10.1%

- 大阪府田尻町・・・9.4%

比較的高い地域と安い地域を例にしていますが、それでも誤差の範囲内だと思います。

住民税が低いことだけを理由に引っ越した場合、引越しにかかる費用や時間を考えると元を取るには非常に時間がかかります。

それだけを判断基準にするのはおすすめできません。

「住民税=10%」と覚えておきましょう。

住民税は何に税率をかけているのか

住民税は前年の課税所得に10%をかけて計算します。

課税所得とは年収(売上)から控除や経費を差し引いたものを指します。

例えば下記のような場合どのくらいの住民税を払うことになるのか見てみましょう。

- 会社員

- 年収500万円

- 家族なし

年収500万円から各種控除を引くと課税所得は約200万円になり、この200万円に対して課税されるので住民税は20万円ほどになります。

年収に直接税率をかけているわけではない点を押さえておきましょう。

ちなみに上記のように所得から計算されたものを、所得割と言います。

所得税と住民税で控除できる金額が違うのは何か

先ほどお伝えした通り住民税は年収(売上)から控除や経費を差し引いた課税所得を基に計算されます。

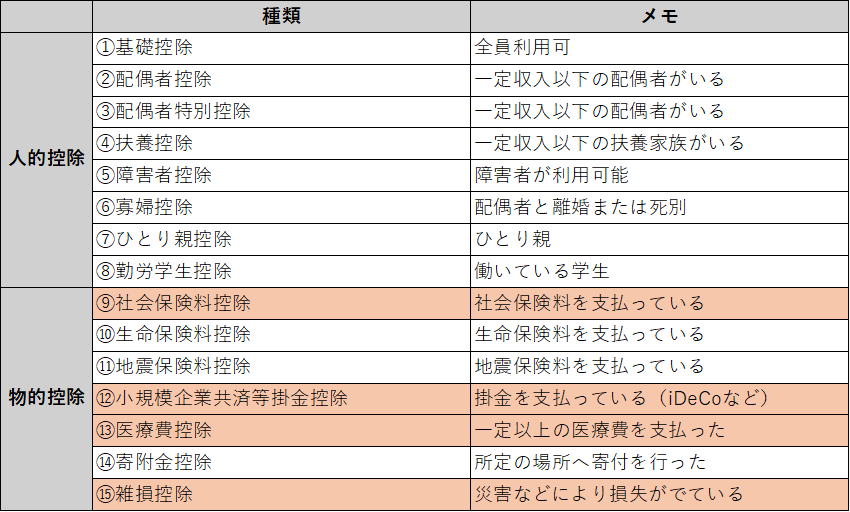

控除は以下のように15種類あります。

①基礎控除

②配偶者控除

③配偶者特別控除

④扶養控除

⑤障害者控除

⑥寡婦控除

⑦ひとり親控除

⑧勤労学生控除

⑩生命保険料控除

⑪地震保険料控除

⑭寄附金控除

⑨社会保険料控除

⑫小規模企業共済等掛金控除

⑬医療費控除

⑮雑損控除

所得税も住民税も課税所得を基に計算されるという点は同じですが、控除額が異なるものがあることを頭の片隅においておきましょう。

住民税の「Why(なぜ)」

なぜ新入社員は給料から住民税が天引きされないのか

すでに気づいている人もいるかもしれませんが、住民税は翌年に支払いを行います。

(ちなみに所得税は先払いです)

下記の図をもう一度見てみましょう。

入社1年目と2年目の手取り額を比べると、2年目の手取り額の方が少なくなる人がいるのは、住民税の支払いタイミングが影響していることが多いです。

もう少し踏み込んだ話をすると今の会社を退職した翌年は以下のようになります。

- 転職:新しい会社で給与から天引きされる

- 退職:残額をまとめて天引き or 自分で払う

転職の場合であれば収入がなくなるわけではないので大きな問題になりにくいですが、退職の場合収入が0になることもあるかと思います。

収入が0になった場合でも住民税は前年の所得に対して払うものなので、お金を準備しておきましょう。

1年目より2年目の方が手取りが少なかったのは、住民税の影響だったんだね!

なぜボーナスから住民税が天引きされないのか

ボーナスから住民税が天引きされていない理由は、ボーナス分も含めて毎月の給料から天引きされているためです。

ボーナスの支給がある人は、ぜひ明細を確認してみてください。

例えば前年の課税所得から計算された住民税が24万円だった場合、毎月の給料から2万円(24万円÷12)天引きすることになります。

ボーナスから住民税が引かれていないのは、会社が間違えているわけではないので安心してください。

住民税の「How(どのように)」

住民税の「均等割」はいくら払うのか

「住民税は何に税率をかけているのか」というテーマのところで所得割について触れましたが、ここでは均等割について触れておきます。

均等割は市町村によって微妙に異なるものの、約5,000円です。

所得割は所得に応じて変わりますが、均等割は基本的に一律で負担するものになります。

基本的にと言ったのは一定の条件を満たすと非課税になるケースがあるからです。

- 生活保護法による生活扶助を受けている場合

- 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、一定の所得以下の人

- 前年の所得金額が一定以下の人

所得割以上に均等割の方が、会費のイメージに近くなります。

住民税は「所得割」と「均等割」の二つの要素から構成されていることを知っておきましょう。

会社に副業(事業所得)がバレない住民税の納付方法は

住民税の納付方法は「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。

会社員など毎月給料から天引きされるのが「特別徴収」で、自分で納めるのが「普通徴収」となります。

- 特別徴収:会社に天引きしてもらい会社が納税する

- 普通徴収:自分で納税する

事業所得の場合、特別徴収で納めるか普通徴収で納めるか選択できるので事業所得の分については「普通徴収」を選択することで会社への副業バレを防ぐことができます。

もし特別徴収を選んでしまうと事業所得分についても会社から天引きされるので、副業がバレてしまう可能性が高くなります。

保育料を下げる方法は

3歳未満の子どもの保育料は世帯の住民税から算出されます。

例えば東京都中央区の保育料は以下のように設定されています。

住民税の支払い額に応じて保育料が決まる仕組みです。

ちなみに住む場所によって保育料が異なるのは、国が定める上限の範囲内であれば市町村が金額を設定できるためです。

住民税によって保育料が決定するので、節税で住民税と保育料を下げることが可能です。

- 社会保険料控除

- iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)

- 医療費控除

- 生命保険料控除

ただし控除の種類によっては保育料に影響しないものもあるので注意が必要です。

- ふるさと納税(寄附金税額控除)

- 住宅ローン控除

- 配当控除

- 外国税額控除

保育料を下げるという観点では上記の「保育料の計算に影響しない控除」をいくら頑張っても変わりません。

また節税できたとしても階層が変わらなければ、保育料は下がらない点にも注意しましょう。

なので節税を目的にお金を支払うのではなくそのものの価値を見極め、漏れなく申告するくらいのスタンスが良いと思います。

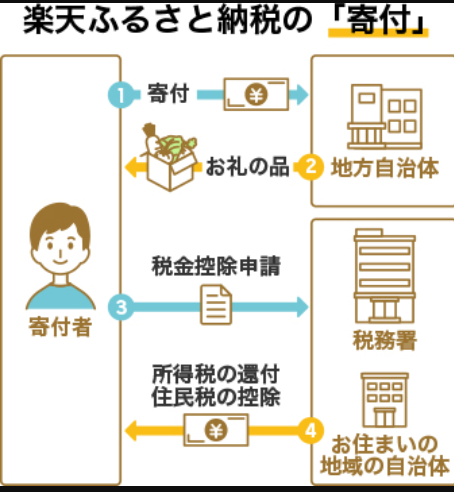

ふるさと納税の申告はどのようにするのか

ふるさと納税は住民票のある自治体以外に寄付をすると2,000円の負担で食品(米、野菜、フルーツなど)日用品(ティッシュペーパー、トイレットペーパー)などの返礼品を受け取れる制度です。

ふるさと納税は非常にお得な制度ですが、最後まで手続きを行ってこそ意味のあるものです。

出典:楽天市場でふるさと納税

- 返礼品(自治体)を選んで寄附をする

- 寄附した自治体から返礼品と受領書を受け取る

- ワンストップ特例制度or確定申告をする

- 所得税と住民税が控除される

ふるさと納税の申請方法は2種類あるので、自分がどちらに当てはまるのか確認しましょう。

- 確定申告

- ワンストップ特例制度(確定申告が不要で寄付した自治体数が5カ所以内の人)

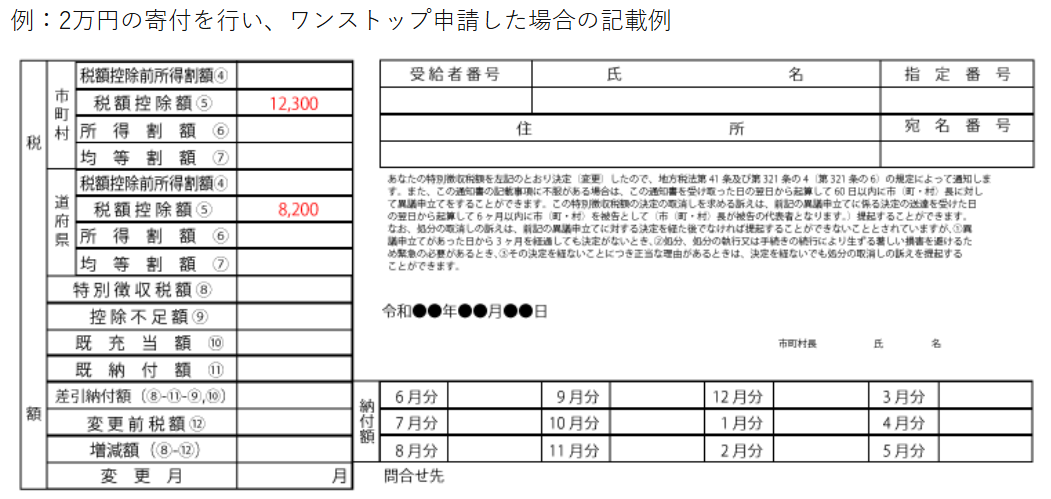

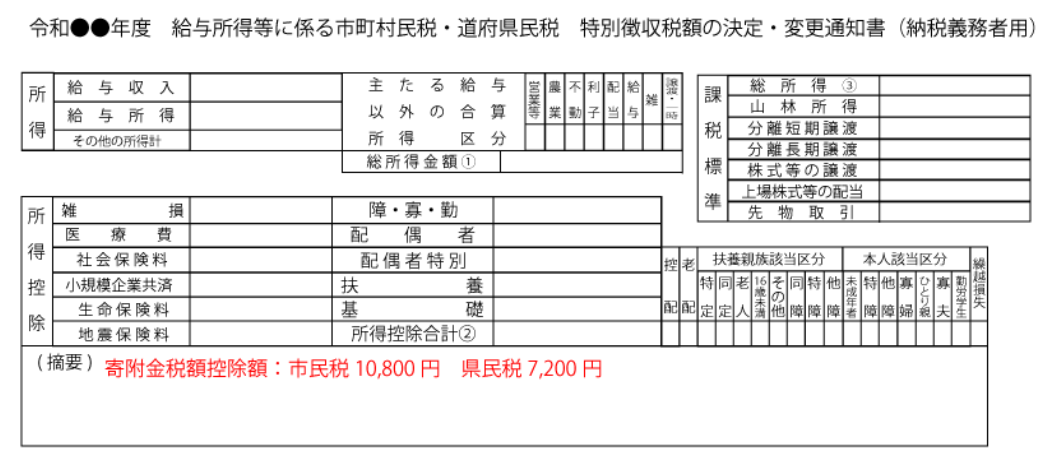

ふるさと納税が住民税から控除されているか確認する方法は

ふるさと納税申請が適用されているか確認する方法は、住民税決定通知書です。

6月になると住民税決定通知書が届きます。

- 普通徴収:市町村からもらう

- 特別徴収:勤務先経由でもらう

下図のように市町村と道府県の「税額控除額」を確認しましょう。

税額控除額の欄はふるさと納税の金額より多いことがあります。これはふるさと納税以外の控除も合算されて記載されているからです。

他にも摘要にふるさと納税の金額を記載している自治体もあります。

市町村によって記載の仕方が若干異なるので焦らず確認し、それでもわからない場合は自治体に連絡してみましょう。

今年はどこに寄付しようかな~

まとめ

今回は住民税の基礎知識について解説しました。

住民税は多くの人に関係のある税金ですが、どんな税金なのか知っている人が少ないのも事実です。

税金と聞くと耳を塞ぎたくなりますが、人生でかかる大きな固定費の一つです。

本記事では「5W1H」形式で解説しましたが、おおむね住民税のことが理解できたでしょうか。

今回何度も控除という言葉が出てきましたがFP(ファイナンシャルプランナー)でも扱っている内容です。

少なくともFP3級は独学でも十分取れる資格なので、自分の知識を蓄える意味でもトライしてみてはいかがでしょうか。

以上、本記事が少しでも参考になれば幸いです。

出典:

出典: 出典:

出典:

出典:

出典: 出典:

出典: 出典:

出典: