【何を見て選ぶ?】インデックスファンド選びのポイント5つについて解説!

新しいものも出てきたりもするし、どこを注意しながら見たらいいだろう?

じゃあ、今回はインデックスファンド選びのポイントについて解説するね!

今回はインデックスファンド選びのポイント5つについて解説します。

様々ある投資商品の中でもインデックスファンドは、コアにできる投資の一つだと考えています。

そんなインデックスファンドですが、非常に数多くの投資信託があります。

選択肢が多くあることはいいことですが、それと同時に「迷ってしまう」「本当にこれでいいのか不安」などの感情が生まれることもあるでしょう。

自分の頭で何も考えず、ただおすすすめされたから、ランキング上位だからといった選び方をするのはおすすめできません。

ぜひこの機会にポイントをおさえ、根拠を持ったインデックスファンド(投資信託)選びに繋げていきましょう。

- インデックスファンド(投資信託)選びで見るべきポイント

- 自分で投資信託の良し悪しが判断できるようになる

ベンチマーク(指数)

1つ目はベンチマーク(指数)です。

ベンチマークとは投資信託を運用するときの目標(基準)のことです。

インデックスファンドは、必ず目標にしている指数があります。

- 日経平均株価(日経225)

- S&P500

- MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス

そのため投資信託によって、ベンチマークは異なります。

ここを間違ってしまうと玉ねぎを買おうとして、ジャガイモを買ったみたいな状況になってしまいます。

ベンチマークは「交付目論見書」や「運用報告書」に記載されているので、気になっている投資信託は何をベンチマークにしているのか確認してみましょう。

購入から売却までのコスト

2つ目は投資信託にかかるコストです。

投資信託を購入する際は、必ず下記のコストをチェックしましょう。

- 購入時手数料

- 信託報酬(運用管理費用)

- 隠れコスト

- 信託財産留保額

購入時手数料

購入時手数料とは投資家が投資信託を購入する際、販売会社に支払うコストのことです。

「ノーロード」と言われる購入時手数料が無料のものから、数%とられるものまで様々あります。

特に投資初心者の人は「ノーロード」の投資信託を選ぶことをおすすめします。

ちなみに同じ投資信託でも、販売会社によって購入手数料が異なることもあるのでその点は注意しましょう。

信託報酬

信託報酬とは運用期間中(投資信託の保有期間中)に信託財産から日々差し引かれるコストのことです。

信託報酬がいくらなのか計算したい場合は、下記の方法で計算できます。

1万口当たりの信託報酬 : 保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (保有日数÷ 365)

具体的な数字を当てはめると下記のようになります。

- 保有期間中の平均基準価額:10,000円

- 信託報酬:0.1%

- 保有日数:365日

10,000円×0.1%×(365÷365)=10円(1万口当たりの信託報酬)

信託報酬は投資信託を保有している間かかり続けるので、リターンに大きな影響を及ぼします。

これらは運用管理にかかる費用などをまかなうためのもので、販売会社・運用会社・信託銀行の3社に配分されます。

- 販売会社 → 事務管理

- 運用会社 → 投資信託の運用

- 信託銀行 → 資産管理

いわゆる手間賃だと思っていただければ良いと思います。

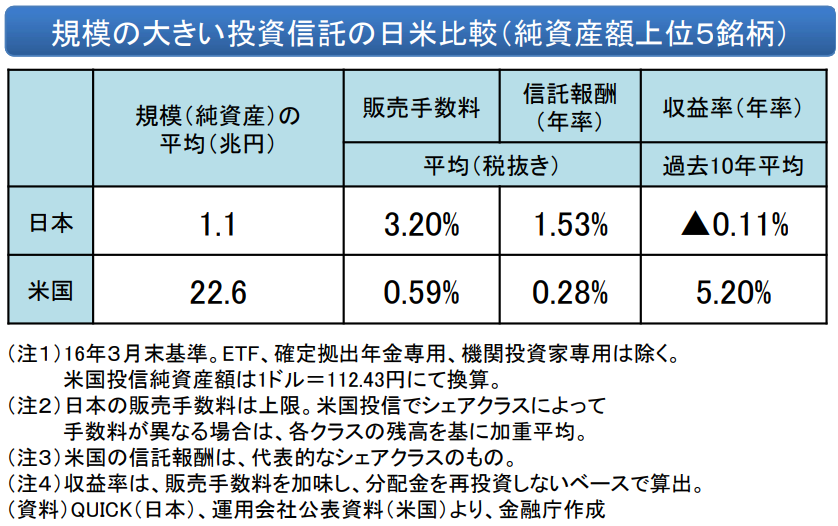

金融庁は2017年「家計の安定的な資産形成に関する有識者会議」で、日本とアメリカの投資信託にかかるコストを比較しています。

上記の通り過去10年間の収益率(年率)は日本が「-0.11%」、アメリカが「5.20%」となっており、コストがリターンに与える影響は非常に大きいことがわかります。

eMAXIS Slimシリーズはコストを低く抑えた投資信託となっていますので、ぜひ確認してみてください。

隠れコスト

隠れコストとは売買委託手数料、保管費用、監査費用など目論見書では具体的に記載されていない費用のことで、信託報酬に加えてこれらのコストがかかります。

なぜ投資信託の説明書である目論見書に記載されていないかというと、これらのコストは実際に運用をしないと確定しないためです。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の交付目論見書と運用報告書を確認すると以下の通りです。

| 費用 | 交付目論見書(2024.7.25) | 交付運用報告書(2024.4.25) |

|---|---|---|

| 購入時手数料 | なし | なし |

| 信託財産留保額 | なし | なし |

| 信託報酬 | 0.09372%以内 | 0.093% |

| 売買委託手数料 | 0.002% | |

| 有価証券取引税 | 0.000% | |

| その他費用 | 0.009% | |

| 実質コスト | 0.104% |

実質コストは0.104%なので信託報酬との差分である0.011%が「隠れコスト」となります。

「隠れコスト」が低ければリターンに大きな影響はありませんが、投資信託によっては想定していた以上に隠れコストが高いものもあります。

信託報酬だけで判断をしてしまうと、思っていた以上にコストがかかっていたということもありえるので注意しましょう。

特に長期投資をする際は継続的にかかるコストの影響が大きくなりますので、交付運用報告書で実質コストを確認しましょう。

信託財産留保額

信託財産留保額とは投資信託を解約する際、投資家が支払うコストのことです。

信託財産留保額は解約時に別途支払うのではなく、解約代金から自動的に引かれます。

信託財産留保額がいくらなのか計算したい場合は、下記の方法で計算できます。

1万口あたりの信託財産留保額:換金時の基準価額×信託財産留保額(%)

- 換金時の基準価額:10,000円

- 1万口あたりの信託財産留保額:0.3%

- 解約口数:100万口

10,000円×0.3%=30円(1万口あたりの信託財産留保額)

30円×100万口÷1万口=3,000円(信託財産留保額)

ちなみに投資信託によって差し引かれるものと差し引かれないものがあり、先ほど紹介したeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は信託財産留保額「なし」です。

保有している投資信託に信託財産留保額があるのか知りたい場合は、交付目論見書に載っていますので確認してみましょう。

純資産残高

3つ目は純資産残高です。

純資産残高は投資信託に投資された金額なので、単純に規模の大きさを測ることができます。

純資産残高は大きければ大きいほど、投資家にとってメリットがあります。

- コストが安くなりやすい

- トラッキングエラーが小さくなりやすい

- 繰上償還(運用中止)になる可能性が低い

下記は楽天証券の純資産残高ランキングです。

トップ5の純資産残高はすべて1兆円を超えています。

純資産残高は繰上償還リスクにも繋がるものなので、投資信託を選ぶ際は必ず確認しましょう。

信託期間

4つ目は信託期間です。

信託期間とは投資信託の運用開始から終了までの期間を示しています。

確認すべきポイントは設定日(始まり)と償還日(終わり)、そして繰上償還の条件です。

これら3つは交付目論見書に記載されています。

- 設定日:いつから運用が開始されているのか

- 償還日:いつ運用が終了するのか

- 繰上償還:信託期間を繰上げて償還となる条件

設定日

設定日とは「いつから運用が開始されているのか」を示した日付です。

新し過ぎる投資信託だと過去の実績(リターンや実質コスト)をチェックできないので、投資初心者には最低でも3年くらいの運用実績があると良いと思います。

例えばすでに保有している投資信託と同じ指数で、信託報酬の安いものが新しく発売されたケースなどです。

切り替えた方が良いのではと焦る必要はなく、実際の運用実績を確認してからじっくり比較すれば十分です。

償還日

償還日とは「いつ運用が終了するのか」を示した日付です。

償還日は大きく2つにわけることができます。

- 期日あり

- 無期限

期日のある投資信託の場合、投資家の意志に関係なく償還日が来たら運用終了となります。

そのため、基本的には償還日が「無期限」になっている投資信託をおすすめします。

繰上償還

繰上償還とは「信託期間を繰上げて償還となる条件」を示しています。

- 受益権の口数が××億口を下回ることとなった場合

- 対象インデックスが改廃されたとき

- ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき

投資信託ごとに繰上償還となる条件が決まっているので、設定日や償還日と合わせて確認しましょう。

つまり先ほど解説した償還日が無期限になっている投資信託であっても、繰上償還となる可能性があるというわけです。

自分が購入しようとしている投資信託が、長期に渡って運用されていく可能性が高いのか必ず目を通しておきましょう。

トラッキングエラー

5つ目はトラッキングエラーです。

トラッキングエラーとは「ポートフォリオ(投資信託)のリターン」と「ベンチマーク(指数)のリターン」との乖離を示した指標です。

ちなみに数値が大きくなるほど、乖離も大きいことを表しています。

インデックスファンドは、必ず目標にしているベンチマーク(指数)があります。

- 日経平均株価(日経225)

- S&P500

- MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス

ある年のS&P500のリターンが年5%だったとしても、投資信託の成績が完全一致するわけではありません。

例えばS&P500に連動する3つ投資信託のリターンが以下の通りだったとします。

- 投資信託A:年4.9%

- 投資信託B:年4.7%

- 投資信託C:年4.5%

上記のような場合トラッキングエラーの数値は投資信託Cが最も大きく、逆に投資信託Aが最も小さいことになります。

指数との差が小さいほど、目標通りの結果を出せた投資信託と言えるのです。

ではなぜ指数との差が生まれてしまうのかという点についても、触れておきたいと思います。

主な理由は下記の通りです。

- 手数料がかかるため

- 監査費用がかかるため

- 投資信託の解約に備え、一定の現金を保有しているため

ちなみにeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)のトラッキングエラーは下記の通りです。

上図の5年のところを見ると「3.46%」という数字があります。

これは約68%の確率で、指数のリターンの「±3.46%」に収まることを意味しています。

確率の話ばかりで頭が混乱しそうになりますが、そこまで深く理解する必要はないです。

大事なことはトラッキングエラーが小さいほど、目標通りの運用ができている投資信託だということを知っておけば大丈夫です。

まとめ

今回はインデックスファンド選びのポイント5つについて解説しました。

- ベンチマーク

- 購入から売却までのコスト

- 純資産残高

- 信託期間

- トラッキングエラー

インデックスファンドを選びは何の指数への連動を目指しているのか決めてから、その指数に連動する投資信託を探しましょう。

入り口を間違えてしまうと、自分の目的にあったものが選べなくなってしまいます。

世の中には本当に多くの投資信託があります。

本記事の内容を参考に、根拠のあるインデックスファンド(投資信託)選びに繋げてもらえたらと思います。

そうすることで逆境の局面でも、狼狽売りをしにくくなるでしょう。

以上、本記事が少しでも参考になれば幸いです。

【おすすめ証券会社】

- 投資先が豊富である

- 取引手数料が抑えられる

- 「三井住友カード(NL)」で積立投資ができる

- 「住信SBIネット銀行」との連携が便利でお得

- Vポイントが使える・貯まる

- 単元未満株の取引が便利

出典:

出典:

出典:

出典: