【投資に絶対はない】S&P500に投資する人が知っておきたいウィークポイント

S&P500って長期的にみると右肩上がりだけど、弱点とかってないの?

今回はS&P500に投資する人が知っておきたいウィークポイントについて解説します。

2024年から新NISAが始まったのを機に、投資の世界に一歩を踏み出した人もいるかと思います。

YouTubeやブログなど多くのメディアで「S&P500」に連動するファンドがおすすめされていますが、S&P500に投資しておけば絶対に大丈夫と思い込んでいませんか。

実際私も S&P500に投資していますし、本ブログでもS&P500に連動するファンドをおすすめの一つとして紹介しています。

確かに優良な指数あり、長期投資をすれば報われる可能性の高い投資先だと考えています。

リターンという果実を手にするためにも、ウィークポイントをおさえておきましょう。

本記事で紹介することが実際に起こったとしても、事前に知っていれば慌てずに済むと思います。

ぜひ参考にしてみてください。

- マイナスになる年が約30%

- 米国株が全世界株に勝ち続ける保証はない

- 他の資産クラスよりリターンが良いとは限らない

- 為替リスクの影響

S&P500のおさらい

S&P500の基本的な内容について簡単に振り返っておきます。

S&P500とは米国のニューヨーク証券取引所やNASDAQに上場している代表的な約500銘柄の時価総額から算出される株価指数のことです。

また時価総額加重平均型で米国株式市場の時価総額の約80%をカバーしているという特徴があります。

S&P500を買うということは、米国株式を丸ごと買うイメージになります。

時価総額加重平均とは、約500銘柄に均等に投資するのではなく下記のようになります。

- 時価総額が大きい銘柄に多く投資する。

- 時価総額が小さい銘柄に少なく投資する。

ちなみに日本の代表的な株価指数として、日経225(日経平均株価)やTOPIX(東証株価指数)があります。

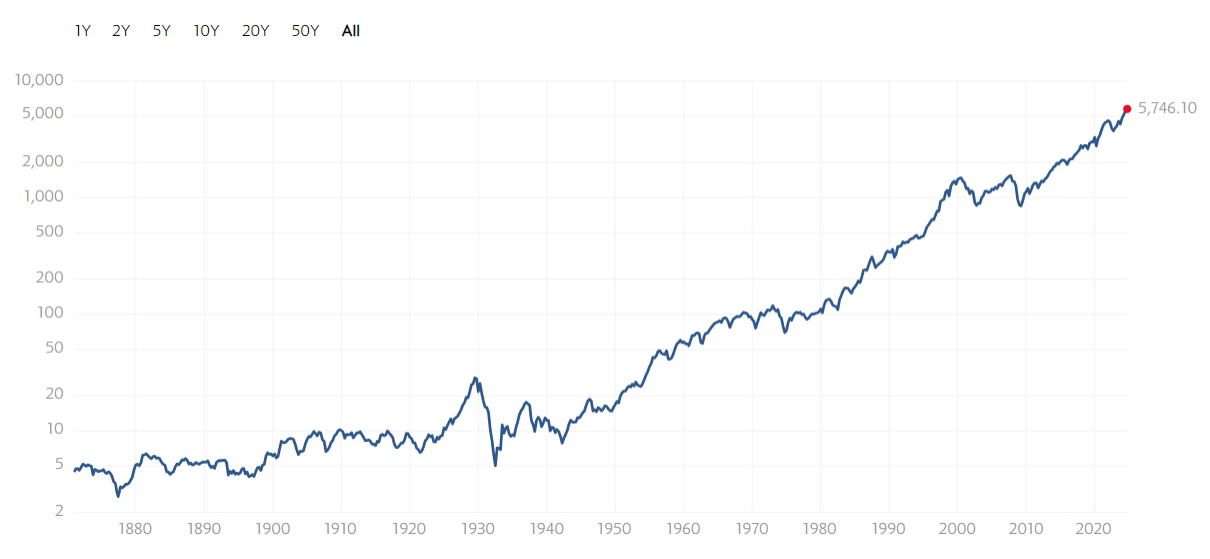

下記は1871年から2024年までの約150年間チャートです。

チャートをみれば一目瞭然ですが、2024年10月時点で 5,700ポイントを超え、基準値から570倍以上に成長しています。

数々の経済危機を乗り越え、長期的な上昇を続けてきたのが米国企業というわけです。

優良指数の代表格とも言えるS&P500ですが、完璧なわけではありません。

どんな部分がウィークポイントになりえるのか、具体的に見ていきましょう。

マイナスになる年が約30%

1つ目は毎年プラスリターンになるわけでない点です。

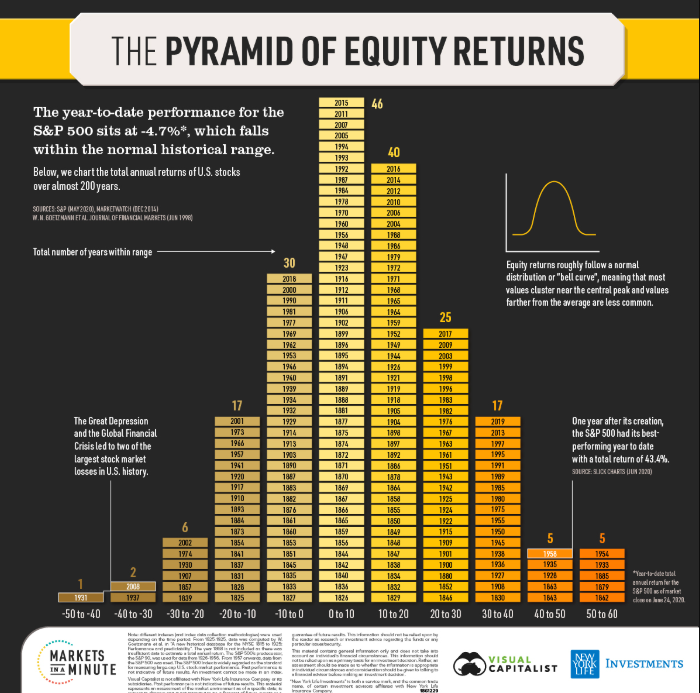

下記は米国株の約200年間のリターン分布を表したものです。

出典:The Pyramid of Equity Returns: Almost 200 Years of U.S. Stock Performance

米国株の年次リターンがマイナスになったのは計57回で、確立にすると約30%です。

- -40% ~ -50%:1回

- -30% ~ -40%:2回

- -20% ~ -30%:6回

- -10% ~ -20%:17回

- 0% ~ -10%:31回

また極端な年次リターン(大きくプラス・大きくマイナス)になることもありますが、約40%は「-10%から10%」のゾーン内に収まっています。

S&P500は1825年から2019年までの年平均リターンが9.56%と長期で見れば右肩上がりの株価ですが、短期的なマイナスは十分ありえます。

むしろ数年に1度はマイナスの年があると、恒例行事くらいに思っているのがちょうどいい距離感になってくると思います。

米国株が全世界株に勝ち続ける保証はない

2つ目は米国株が今後も他の国の株式より、高いリターンを上げ続ける保証はない点です。

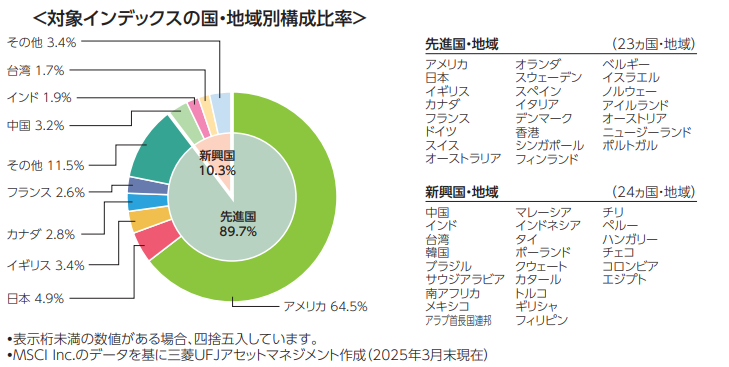

S&P500などの米国株式だけに投資した方が良いという人もいれば、MSCI オール・カント リー・ワールド・インデックスなど全世界株式に投資した方が良いという人もいます。

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の交付目論見書を確認すると国と地域の構成比率は下記のようになっています。

全世界株式派の人は今後も米国株が右肩上がりの成長をし続けるとは限らないと考え、国際分散投資を選択しています。

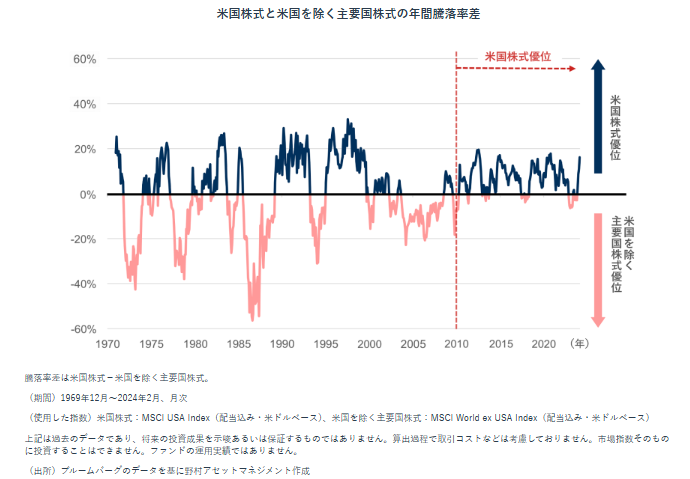

下記は1969年12月~2024年2月において、米国株式か米国を除く主要国株式どちらが勝ったかを表しています。

縦軸の0%を基準に上が米国株式、下が米国を除く主要国株式が優位だった年です。

出典:野村アセットマネジメント – 世界株式とは?世界株式と米国株式、どちらを選べば良いの? | 資産運用ステップアップ編 | お金を育てる研究所

このグラフに使われている指数はMSCI USA Indexという指数で、米国に上場する大・中・小型株を対象にしたものです。

S&P500とは異なりますが類似の指数なので、傾向を掴む意味で参考になります。

このグラフからわかるように勝ち負けがある程度、循環しています。

2010年頃からは米国株優位が続いていますが、今後も高いリターンを上げ続ける保証はありません。

全世界株派の考えに共感するのであれば、国際分散投資を選択するのも良い選択です。

ちなみに我が家は私が米国株に、妻は全世界株に投資しています。

最後は自分の頭で考え判断することで暴落時にも慌てることなく、投資ができると思います。

他の資産クラスよりリターンが良いとは限らない

3つ目は、他の資産よりも毎年リターンが良いとは限らないことです。

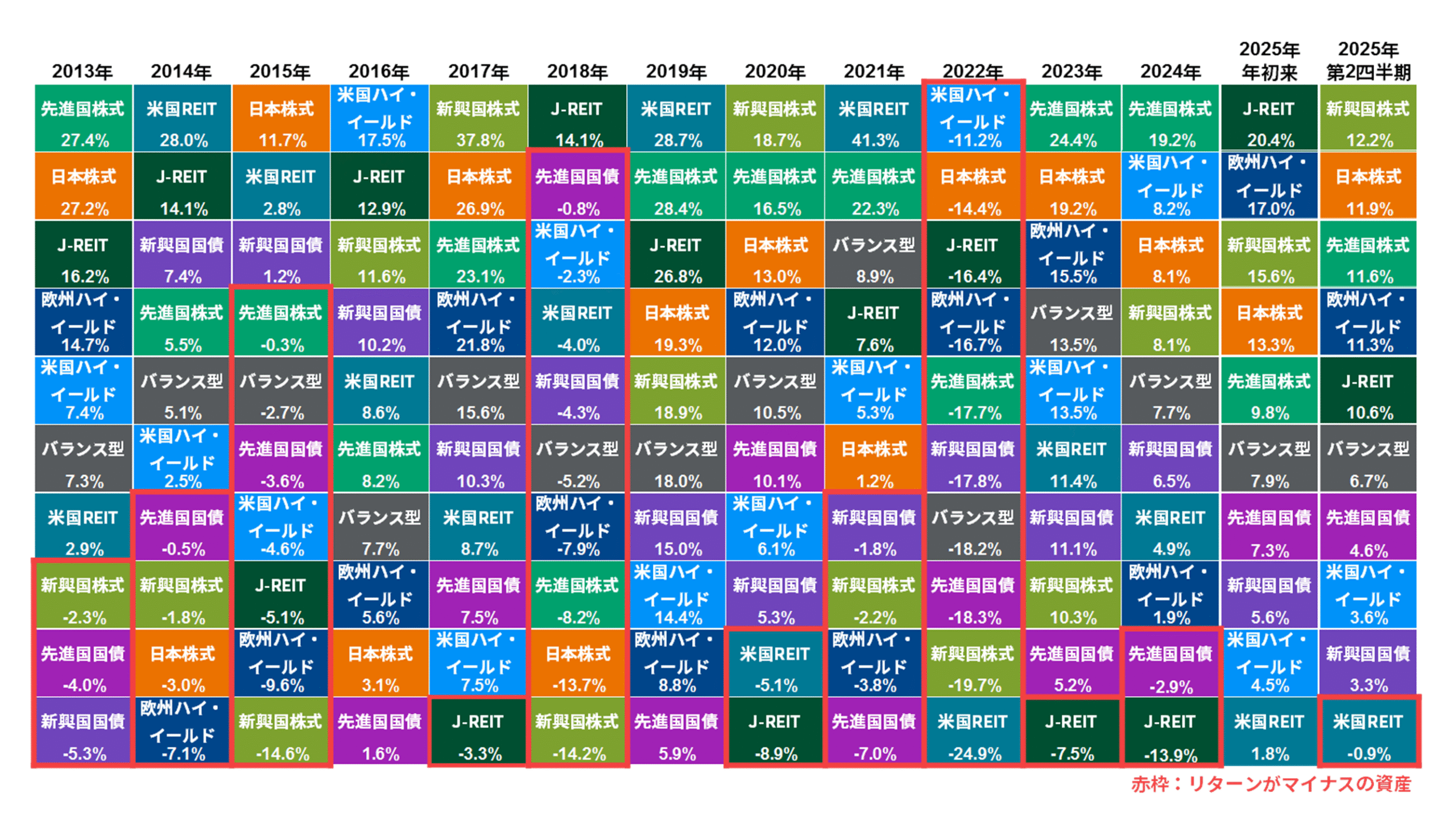

下記は各年にどの資産がどのくらいのパフォーマンスだったかランキング化したものです。 (ドル・ベース)

株式や債券、不動産といった代表的な資産がある中、これらを組み合わせたバランス型というのもあります。

- 先進国株式

- 新興国株式

- 先進国国債

- 米国ハイ・イールド

- 欧州ハイ・イールド

- 新興国国債

- 米国REIT

- 日本株式

- J-REIT

- バランス型

この表の赤く囲っている部分はリターンがマイナス、それ以外は年率リターンがプラスだった資産です。

この表のポイントをまとめると下記の通りです。

- 毎年のように順位が入れ替わるため、リターンの高い資産を見極めるのは困難であること。

- バランス型が中程度の成績を収めていること。

- 1位の資産クラスは2022年を除いて、プラスリターンになっていること。

先進国株式(MSCI World Index)は約7割が米国株なので、先進国株式の順位だけを切り取って見てみます。

- 2013:1位

- 2014:4位

- 2015:4位

- 2016:6位

- 2017:3位

- 2018:8位

- 2019:2位

- 2020:2位

- 2021:2位

- 2022:5位

- 2023:1位

- 2024:1位

相対的に順位は高いものの、他の資産クラスに負ける年があることは知っておきましょう。

為替リスクの影響

4つ目は為替リスクです。

私たちは S&P500に連動するファンド(投資信託やETF )を購入する場合、円を米ドルに換えて購入しています。

つまり私たちは株価変動のリスクと同時に、為替リスクを背負っています。

例えば S&P500連動する投資信託を1ドル100円のタイミングで購入しその後、為替が1ドル80円になったとします。

なお今回は為替リスクに注目したいので、株価の変動は無かった前提です。

上記のケースでは為替が-20%(100円→80円)となるので、投資信託の基準価額も20%下がります。

逆に1ドル120円(100円→120円)になった場合、投資信託の基準価額が20%上がるというわけです。

ちなみに2020年1月時点の為替相場(円・米ドル)は108円ですが、2024年12月時点では157円となっています。

つまり為替の影響だけで+45.3%です。

他の資産と比較しても変動の大きい株式に為替リスクが加わるため、場合によってはファンドの価格が大きく変動することになります。

下記はS&P500純粋な値動きと円換算した場合を比較したものです。

以上のことを踏まえ、最初のほうで紹介した下図をもう一度見てみましょう。

出典:The Pyramid of Equity Returns: Almost 200 Years of U.S. Stock Performance

過去195年の間に20%以上、株価が下落した年は9回あります。

-40%~-50%:1回

-30%~-40%:2回

-20%~-30%:6回

つまり確率的には約20年に一度くらいのペースで株価の大きな下落があることになります。

同じタイミングで為替相場も円高に傾いていた場合、ファンドの価格はさらに下落することになります。

私は株価と為替のリスクを軽減したいという思いもあって、積立投資(ドルコスト平均法)を選択しています。

為替リスクというのはプラスにもマイナスにもなるので一概に良くないわけではありませんが、海外の株式に投資する場合、株価以外の変動要因も抱えていることはおさえておきましょう。

まとめ

今回は S&P500に投資する人が知っておきたいウィークポイントについて解説します。

- S&P500のおさらい

- マイナスになる年が約30%

- 米国株が全世界株に勝ち続ける保証はない

- 他の資産クラスよりリターンが良いとは限らない

- 為替リスクの影響

ここまで解説してきた通り他の指数や資産より、リターンが劣る年もあります。

また海外の株式に投資する場合は為替リスクがあり、株価が動かなくても価格変動することを忘れないようにしましょう。

自分の持っている資産の弱点を知っておくことで、対応力も上がっていきます。

以上、本記事が少しでも参考になれば幸いです。

【おすすめ証券会社】

- 投資先が豊富である

- 取引手数料が抑えられる

- 「三井住友カード(NL)」で積立投資ができる

- 「住信SBIネット銀行」との連携が便利でお得

- Vポイントが使える・貯まる

- 単元未満株の取引が便利

出典:

出典: 出典:

出典:

出典:

出典: 出典:

出典: 出典:

出典:

出典:

出典: